ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕ-КАМСКОЙ ВПАДИНЫ

Георадар – это цифровой портативный геофизический прибор, предназначенный для решения широкого спектра геотехнических, геологических, экологических, инженерных и других задач, где есть необходимость оперативного мониторинга среды, получения разрезов грунта, не требующих бурения или раскопок.

В георадиолокации используются радиоволны, которые посылаются в исследуемую среду и отражаются от границ сред с разной диэлектрической проницаемостью. Таким образом, георадиолокация, также как и сейсморазведка, является волновым методом, поэтому основные методические приемы, которые используются при геологической интерпретации сейсмических данных, применяются и при анализе материалов георадиолокации. Данная методика основана на анализе динамических и кинематических особенностей всей волновой картины – как сильных, так и слабых отражений.

Слои на радарограммах выделяются по протяженным осям синфазности, а также по различию амплитудных и частотных свойств волновой картины.

Интерпретация георадиолокационных разрезов проводится в три этапа.

На первом этапе на радарограммах отбраковываются и по возможности удаляются волны-помехи (кратные волны и воздушные отражения от зданий, заборов, строений и т.д.).

На втором этапе выделяются дифрагированные волны от объектов, и определялась диэлектрическая проницаемость среды для дальнейшего определения глубин залегания отражающих границ

На третьем этапе на радарограммах выделяются и прослеживаются отражающие границы. Затем выделенные георадарные комплексы сопоставляются с геологическим разрезом по скважинам и на радарограммах рисуются уже литологические границы.

В зависимости от поставленных задач георадар ОКО может комплектоваться различными антенными блоками, характеристика которых приведена в таблице 1.

Таблица 1

|

Тип геора дара |

Антенные блоки | Характеристики георадара | ||||

|

Централь ная частота (МГц) |

Глубина зондирования (м) | Разрешающая способность (м) | Масса комплекта/(АБ)(кг) | Потребляемая мощность (Вт) | ||

| Око-2 | АБД-25 | 25 | 20-30 | 2,0 | 12,0/(6,0) | 8,0 |

| АБД-50 | 50 | 15-20 | 1,0 | 11,0/(5,0) | 8,0 | |

| АБД-100 | 100 | 10-15 | 0,5 | 10,0/(4,0) | 8,0 | |

| АБ-150 | 150 | 6-12 | 0,35 | 20,0/(15) | 7,0 | |

| АБ-250 | 250 | 4-8 | 0,25 | 14,0/(8,0) | 7,0 | |

| АБ-400 | 400 | 2,0-5,0 | 0,15 | 8,5/(2,5) | 6,0 | |

| АБ-500 | 500 | 1,5-4,0 | 0,12 | 5,5/(1,55) | 5,0 | |

| АБ-700 | 700 | 1,0-3,0 | 0,1 | 4,5/(1,25) | 5,0 | |

| АБ-1200 | 1200 | 0,3-0,8 | 0,05 | 3,75/(0,5) | 5,0 | |

В большинстве случаев методы подповерхностного радиолокационного зондирования применяются для решения инженерных и инженерно-геологических задач: детального изучения площадок и трасс строящихся объектов, дефектоскопии дорожного полотна, фундаментов и стен зданий, поиска и трассирования подземных коммуникаций.

Собственно геологические цели перед радарной съемкой ставятся сравнительно редко — в первую очередь, в связи с весьма невысокой и непостоянной глубинностью метода. Тем не менее, при благоприятных условиях, а именно: малой глубине залегания искомых объектов и высоком удельном электросопротивлении покровных отложений, методы георадиолокации могут успешно применяться при поисках и разведке полезных ископаемых, в практике геолого-съемочных и гидрогеологических работ.

Целью работ ставилось расчленение разреза рыхлых отложений по данным геофизики для последующего бурения и отбора проб. Для получения необходимой информации о морфологии границ рыхлых толщ, расчленения литологических разностей и изучения внутренних структур, был применен метод подповерхностного радиолокационного зондирования.

На участках работ, где проводилась георадиолокационная съемка, развиты рыхлые четвертичные отложения, нижнего, среднего и современного звеньев. Генетически они представлены элювиальными, делювиальными, элювиально-делювиальными, аллювиальными, болотными (палюстринными), техногенными и флювиогляциальными осадками. Большая часть осадков представлена песчаными, глинисто-песчаными, песчано-гравийно-галечными и песчано-гравийно-валунными отложениями. При условии низкого содержания глинистых минералов в этих осадках радиолокация является весьма эффективным методом для решения выше описанных задач.

Приведем три примера полученных радарограмм.

Первый из представленных в данной работе участков расположен в пойме р. Кодзь в Коми-Пермяцком округе. На представленном участке пройдено две скважины, колонки которых представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 Литологическая колонка скважины № 6 пройденной в 200 м. от устья р. Лодзь

| Литологическая колонка | Глубина границы, м | Мощ-ность слоя, м | Описание пород |

| 0,4 | 0,4 | ПРС | |

| 1,0 | 0,6 | Песок рыжевато-серый с гравием до 20%, галькой до 10% до 7 см. | |

|

2,0 | 1,0 | Песчано-гравийная смесь с редкой галькой, гравия до 25%, коричневато-серая |

|

3,5 | 1,5 | Песчано-гравийная смесь серого цвета слабо глинистая с редкой галькой, гравия до 30%. |

| 4,0 | 0,5 | Песок серый с гравием до 20% и редкой галькой. | |

| 4,5 | 0,5 | Песок рыжевато-серый с прослоями серого песка глинистого | |

|

6,5 | 2,0 | Песчано-гравийно-галечная смесь, глинистая, коричневого цвета, гравия до 30%, гальки до 10% до 10 см. |

|

7,0 | 0,5 | Песок коричневый, мелкозернистый, глинистый с прослоями |

|

7,5 | 0,5 | Песок коричневый с прослоями красной глины с галькой до 10% |

|

9,0 | 1,5 | Аргиллиты коричневато-красный с обломками выветрелых известняков до 7 см |

Таблица 3 Литологическая колонка скважины № 7 пройденной в 300 м. от устья р. Кодзь

| Литологическая колонка | Глубина границы, м | Мощность слоя, м | Описание пород |

| 1,0 | 1,0 | Насыпной грунт | |

|

1,5 | 0,5 | Песок темно-серый с гравием до 20% и галькой до 7% до 5 см |

|

2,0 | 0,5 | Песок светло-серый с гравием до 20% и галькой до 5% до 7 см |

|

4,0 | 2,0 | Песок светло-рыжий с гравием до 20% и редкой галькой, слабо глинистый |

|

5,0 | 1,0 | Песчано-гравийно-галечная смесь, светло-коричневая |

|

7,0 | 2,0 | Песчано-гравийно-галечная смесь, светло-коричневая, гравия до 20%, гальки до 5% до 7 см. |

| 8,0 | 1,0 | Глина красная с линзами голубой глины до 10 см с редкой галькой, местами песчанистая | |

| 9,0 | 1,0 | Глина темно-красная с линзами и прослоями голубой глины, с обломками известняков |

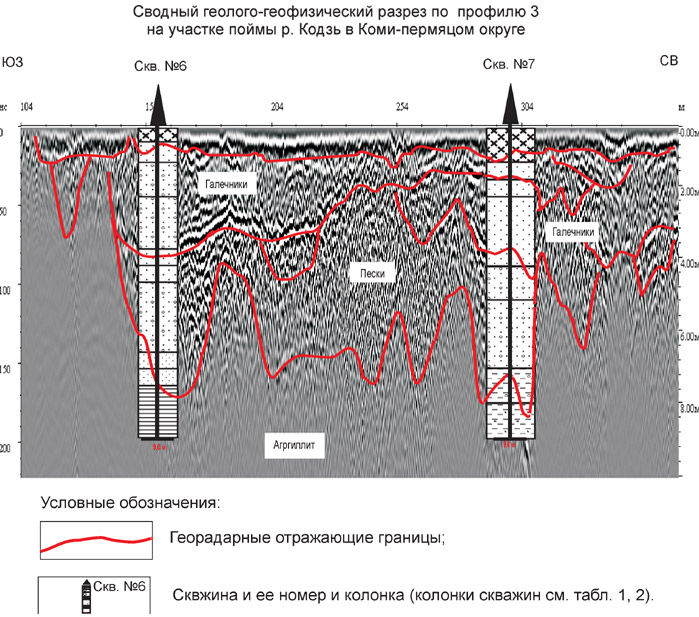

На схеме см. рис. 1 представлено взаимное положение георадарного профиля, скважин и речной сети.

Рис. 1 Схема положения скважин и георадарного профиля в районе устья р. Кодзь

Георадарный профиль пройден в крест долины, от реки, по дороге. На участке между скважин №№ 6, 7 отчетливо выделяется погребенное русло реки, плотик и границы перекрывающих комплексов пород.

Просвечиваемость пород на данном участке меняется, в зависимости от глубины залегания глинистых слоев, от 1 до 8 м, значения Е (диэлектрической проницаемости) варьируют в пределах от 13 до 20.

На участке радарограммы, по профилю 3 между скважинами №№ 6, 7, см. рис. 2, отчетливо выделяются отражающие границы: между слоями почвенно-растительного слоя (ПРС) либо насыпного грунта и терригенными осадками, внутри терригенных осадков - между слоями песков и гравия, терригенными осадками и глинистыми породами.

Рис. 2 Сводный геолого-геофизический разрез по профилю 3 на участке поймы р.Кодзь в Коми-пермяцком округе

Рис. 2 Сводный геолого-геофизический разрез по профилю 3 на участке поймы р.Кодзь в Коми-пермяцком округе

Видно, что не все существующие границы были выделены при интерпретации радарограмм. Данное явление обусловлено, вероятно, слабой контрастностью электрических свойств пород разного литологического состава, границы между которыми выделены по данным бурения.

Рассматривая полученную радарограмму, также можно заметить, что в ее юго-западной части практически нет выделенных границ, и рисунок волновой картины монотонный. Это обусловлено тем, что под ПРС сразу начинаются глинистые осадки и породы, в которых велико затухание электромагнитных волн, а слои обломочных осадков выклиниваются.

На данном примере также можно проиллюстрировать разницу в глубинности исследования по породам с различной проницаемостью и затуханием, так если по глинистым породам удалось получить информацию с метровой глубины, то по песчаным и галечным осадкам просвечиваемость составила более 8 м

Чтобы показать разрешающую способность и точность данной конфигурации георадара в данных условиях, приведена таблица 3, в которой сравнивается глубина выявленных границ с помощью георадиолокации и бурения.

Таблица 4

| № скв. | Глубина границы по данным радиолокации, м | Глубина границы по данным бурения, м | Краткая характеристика границы | Разницы определения глубины, м |

| 6 | 0,5 | 0,4 | Подошва ПРС - кровля песка рыжевато-серого с гравием до 20% | 0,1 |

| 3,8 | 3,5 | Подошва песчано-гравийной смеси серого цвета слабо глинистой с редкой галькой, гравия до 30% - кровля песка серого с гравием до 20% и редкой галькой | 0,3 | |

| 7,7 | 7,5 | Подошва песка коричневого с прослоями красной глины с галькой до 10% - кровля аргиллитов коричневато-красных с обломками выветрелях известняков до 7 см. | 0,2 | |

| 7 | 0,8 | 1,0 | Подошва насыпного грунта - кровля песка темно-серого с гравием до 20% и галькой до 7% до 5 см. | 0,2 |

| 1,7 | 1,5 | Подошва песка темно-серого с гравием до 20% и галькой до 7% до 5 см - кровля песка светло-рыжего с гравием до 20% и редкой галькой, слабо глинистого | 0,2 | |

| 3,9 | 4,0 | Подошва песка светло-рыжего с гравием до 20% и редкой галькой, слабо глинистого - кровля песчано-гравийно-галечной смеси, светло-коричневой | 0,1 | |

| 7,1 | 7,0 | Подошва песчано-гравийно-галечной смеси. светло-коричневой, гравия до 20%, гальки до 5% до 7 см. - кровля глины красной с линзами голубой глины до 10 см с редкой галькой, местами песчанистой | 0,1 |

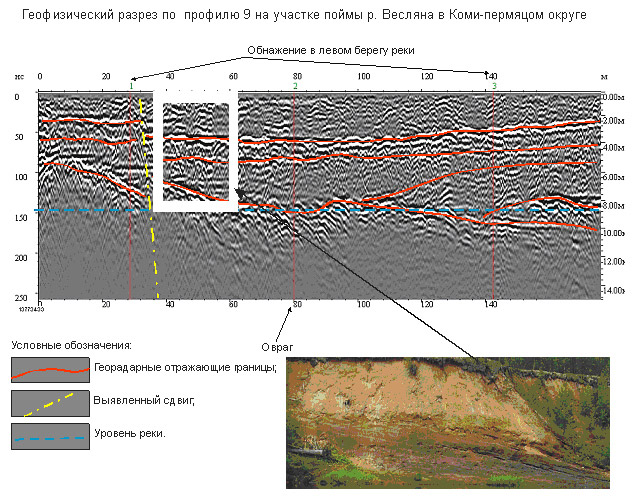

Рис. 3 Второй участок расположен в долине р. Весляна Профиль пройден вдоль долины, в 50 м от реки, по дороге.

На полученном разрезе (см. рис. 4), отчетливо прослеживается строение подмывного берега реки. Палео плотик, представленный темно серым аргиллитом и смещение слоев в левой части разреза. Данное смещение указывает на наличие разрывного нарушения (сдвиг) четвертичного возраста. Просвечиваемость пород на данном участке меняется, в зависимости от глубины залегания аргиллитов, от 1 до 8 м.

Данный профиль интересен, прежде всего, возможностью сравнения морфологии участка кровли слоя аргиллитов в обнажении и на радарограмме.

Рис. 4 Геофизический разрез по профилю 9 на участке поймы р.Весляна в Коми-пермяцком округе

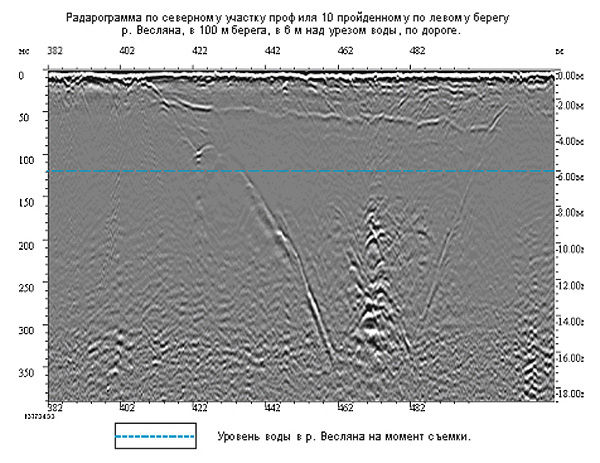

Рис. 5 Третий участок расположен в долине р. Весляна. Профиль пройден вдоль долины, в 100 м от реки, по дороге.

Профиль пройден вдоль долины, в 60 м от реки, по дороге. На полученном разрезе по северному участку профиля см. рис. 6 отчетливо видна отрицательная структура, впервые выявленная на исследуемой территории.

Рис. 6 Радарограмма по северному участку профиля 10 пройденному по левому берегу р.Весляна, в 100 м берега, в 6 м над урезом воды, по дороге.

Просвечиваемость пород на данном участке меняется, от 4 до 18 м. Данные по участку этого профиля должны подтверждаться бурением и другими геофизическими методами исследования. Предварительно, на основании анализа радарограммы, можно отметить следующие свойства выявленной структуры:

Состав вмещающих пород исходя из затухания волн вероятно весьма глинистый;

Наблюдаемые размеры выявленной отрицательной структуры составляют 90 м в поперечнике и 16 м в глубину. Угол наклона бортов около 45 грд.

Характер границы структуры весьма отчетливый, что может объясняться как весьма контрастными свойствами составляющих структуру и вмещающих пород, так и характером самой границы (различные контактовые изменения как экзогенного, так и эндогенного характера);

Составляющие структуру породы делятся на краевой и центральный комплекс, имеющие значительные различия в рисунке отраженных волн. Внешний комплекс характеризуется значениями Е 10-12, относительно однородной волновой картиной, что в сочетании с высокой проницаемостью, характерно для влажных, но не влагонасыщенных песков. Центральный комплекс выражен в виде многочисленных, перекрывающих друг друга гипербол, что может указывать как на наличие в центральной части объекта с неровной поверхностью, так и на множество крупных валунов.

На глубине 2-3 м от дневной поверхности наблюдается отражающая граница четко ограниченная бортами структуры, которая может отражать как этапность заполнения, так и этапность развитая этой отрицательной структуры.

Особо обращает на себя внимание слабая влагонасыщенность пород внутриструктурных комплексов особенно странная при наличии в непосредственной близости реки и пойменного болота.

Литература

- Владов М.Л., Сторовойтов А.В. Георадиолокационные исследования верхней части разреза. Учебное пособие. Изд-во Московский университет,1999.

- Geo Scan 32. Программа управления георадаром «Око» и визуализации получаемых данных. Иллюстрированное руководство пользователя, 2004.

- Кабранова В.Н. Петрофизика М.: Недра, 1986.

- «Око» Техническое описание. Инструкция по эксплуатации. ООО «Логис», 2004.

- Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. под редакцией В.А Богословского.-М.: Недра, 1990. – 501 с.

- Сейсмическая стратиграфия. Под редакцией Пейтона Ч. Перевод с английского, М.: Мир, 1982.

- Черняк Г.Я. Электромагнитные методы в гидрогеологии и инженерной геологии,- М.: Недра, 1987. 213с.

- Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник геофизики под редакцией Дортман Н.Б. М.: Недра, 1984.

- Наумов В.А. … Золото верхнекамской впадины

к.г.-м.н. Наумов В.А. Балуев С.А. Романов А.С.